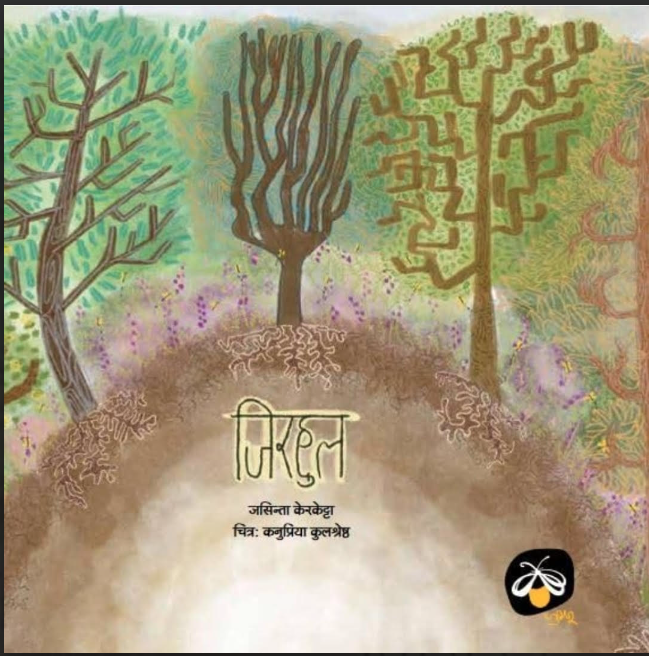

जिरहुल-जसिंता केरकेट्टा

जुगनू प्रकाशन, इकतारा ट्रस्ट, दिल्ली, 2024

यह पुस्तक नब्बे रुपये मूल्य की है और कुल पच्चीस पृष्ठों में संकलित है। इसमें कुल दस कविताएँ शामिल हैं, जो बाल साहित्य में आदिवासी दखल को दर्शाती हैं। यह झारखंड के फ्लोरा- फ़ाउना (वनस्पति जगत) पर आधारित एक विशेष पुस्तक है। इसमें चित्रात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है, जिसका चित्रांकन कनुप्रिया कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया है।

पुस्तक में सेमल, जटंगी के फूल, पलाश, महुआ, सोनरखी, सनई के फूल, जिरहुल, कुसुम, कोइनार और सरई के फूलों का सुंदर वर्णन किया गया है।

कवि जसिंता केरकेट्टा कहती हैं –

> “जंगल से जुड़े लोग किसी भी फूल को जंगली नहीं कहते। शहर ऐसा अक्सर कहता है। असल में वह इनके बारे में कुछ नहीं जानता। जिनका उसे नाम नहीं मालूम, जो अजनबी हैं, उन्हें वह जंगली कह देता है।” (दो बातें)

कितना आसान है हर एक ना जानने वाली चीज़ को जंगली कह देना। जो समझ से परे हो, वह ‘जंगली’ हो जाता है। अपनी अज्ञानता पर विचार न करना और जो नहीं जानते उसे ‘जंगली’ कह देना — भाषा के लिहाज से भी यह अति क्रूर है।

जंगल की कोख से उपजी इन कविताओं को जसिंता केरकेट्टा ने हम सबके लिए सर्वसुलभ बनाया है। जंगल से हमारी अजनबियत को ख़त्म करने की चेष्टा के साथ-साथ इसमें भावी संततियों के प्रति संवेदनशील होकर प्रकृति को उपहार स्वरूप देने की योजना भी इस लेखन का उद्देश्य है।

‘लौटो प्रकृति की ओर’ का नारा उनके लिए है जिन्होंने प्रकृति से मुख मोड़ा है। जो प्रकृति के प्रति आज भी उतना ही आस्थावान है और सह-अस्तित्व में जीता आया है, उनके लिए ऐसे नारे खोखले मालूम होते हैं।

इस कविता संग्रह से आदिवासी जीवन के ज्ञान में लिपटे वनस्पति जगत के हवाले से जो हमारा परिचय बढ़ा है, वह अन्यतम साबित होगा। बाज़ार की दौड़ में, ब्लिंकइट, जोमैटो, स्विगी की गति से इतर भी थोड़ा रफ़्तार कम करके, थोड़ा ठहर कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

निरर्थक की इस दौड़ से परे जंगल की वनस्पतियों और यह कविताई की संजीदगी बाल मन के साथ-साथ युवा मन को भी अति संवेदनशील बनाएगी। इसी संदर्भ में कवि कहती हैं –

> “प्रकृति में विविधता है। इसी से वह सुंदर है। यही विविधता इसे बचाए रखती है। हमारे बचे रहने में भी इसी विविधता का हाथ है। जंगल विविधता का ही नाम है।” (दो बातें)

इस संग्रह की कविताएँ दस फूलों की उपस्थिति के माध्यम से झारखंड के जंगल के ‘जंगलीपन’ को प्रश्न के कठघरे में खड़ा करती हैं। उन्हें अपने जंगलीपन पर शर्मिंदगी नहीं अपितु गुमान है। ये कविताएँ उनके अस्तित्व को संजोने के लिए विस्तार देती हैं।

जसिंता केरकेट्टा ने इन अपरिचयों को समाप्त करने के उद्देश्य से यह लेखन बाल संसार को ध्यान में रखकर किया है। इसमें भोलापन, सादगी तो है ही, साथ ही एक मशाल लिए हुए नव उलगुलान की घोषणा को भी रेखांकित किया है।

सहज प्रतीत होने वाले ये शब्द कई घटनाओं को समेटे हुए हैं, जो एक ‘अदेखे युद्ध’ की भाँति दिखाई पड़ते हैं। संघर्ष जारी है, यही प्रकृति भी हमें सिखाती है।

यह कविताएँ न केवल ग़ैर-आदिवासी समाज को आदिवासी समाज के साथ हो रही वैश्विक हिंसा की जानकारी देती हैं, बल्कि यह आदिवासी समाज की उन जड़ों को भी वापस उनकी माटी, जल, जंगल, ज़मीन से जोड़ने का कार्य करती हैं, जो जंगलों से उखाड़कर आज ‘गमलों और बुके की संस्कृति’ का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

कवि यहाँ बहुत सचेत होकर इन संघर्ष की कहानियों को कविताओं के माध्यम से उस नन्हे संसार के समक्ष रख रही हैं, जो भविष्य में इन्हें पृथ्वी सहेजने के लिए कृतसंकल्प और अधिक संवेदनशील बनाएगा।

अपने पुरखौती ज्ञान परंपरा में मिले पूर्वाग्रहों के तहत जो आदिवासियों को असुर, दैत्य, जंगली, बर्बर कहने के पक्षधर रहे हैं, उनके लिए यह लेखन आँख खोलने वाला साबित होगा।

सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारा, सह-अस्तित्व कितना आवश्यक है — यह सीखने के लिए कवि आदिवासी दर्शन के माध्यम से विश्व सभ्यता को आग्रहपूर्वक कहती हैं कि वह अपने विकास की सीमाओं को एक बार फिर से ठहर कर देखे।

आदिवासी दर्शन में चल-अचल सबके साथ एक रागानुराग का संबंध रहा है। वह धूल के कण से भी जुड़ा हुआ महसूस करता है। सामूहिकता को जीने का आग्रह कवि की पंक्तियों में देखने को मिलता है –

> “सरई के हल्के पीले फूल

इतने छोटे जैसे धूल पर,

जब साथ निकलते हैं

मिलकर मौसम का रंग बदलते हैं।”

(सनई कविता से, पृष्ठ 21)

वह नन्हे संसार से मुख़ातिब होते हुए भी, उसमें हाशिये के समाज की उस आदिवासी महिला के लिए हक़-हकूक की बात करती हैं जिससे आने वाला समय कम से कम बराबरी का भावबोध इन बाल मनों में लेकर आए। श्रम की महत्ता को चिन्हित करना कवि का उद्देश्य है।

वे कोइनार के पेड़ में मेहनत से तोड़ी गई साग की पत्तियों के वाजिब मूल्य के लिए बच्चों को जागरूक करती हैं –

> “कोइनार के कोमल पत्ते

पेड़ की फुनगियों पर लगते

स्त्रियाँ पेड़ पर चढ़कर उन्हें तोड़ती

वे बहुत मेहनत से मिलते

इसलिए बाज़ार

जब उनकी क़ीमत कम लगाता है

तब हर पत्ता

उन स्त्रियों के हक़ के लिए

आवाज़ उठाता है।”

(कोइनार कविता से, पृष्ठ 18)

विविधताओं का सौंदर्य हमें प्रकृति लंबे समय से सिखाती आ रही है, फिर भी जाने क्यों हम पूरी धरा को एक रंग, एक धर्म, एक संस्कृति में रंगने को आतुर दिखाई पड़ते हैं।

वे चेताते हुए कहती हैं कि हमें संभलना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। वे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कितनी सरलता से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करती हैं –

> “अगर जंगल में सब कुछ

एक रंग का होता

तो बोलो जंगल क्या जंगल होता?”

(कुसुम कविता से, पृष्ठ 16)

पुस्तक के शीर्षक ‘जिरहुल’ की कविता विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि यहाँ कवि जसिंता जंगल में खिलने वाले बैगनी फूलों को सत्ता, कॉर्पोरेट, बाज़ार और पूँजी से लुटता हुआ देखती हैं और उन्हें ‘हूल’ अर्थात् क्रांति के लिए प्रेरित करती हैं।

संथाल हूल की समग्रता, उसका इतिहास, तब भी जल-जंगल-जमीन को बचाने का था और आज भी उसकी ज़रूरत बनी हुई है।

भारत की पहली लड़ाई 1857 ई. को कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि ‘हूल’ 1855 ई. में झारखंड के पठारी भागों में लड़ा जा चुका था। उसकी आमद तो 1757 ई. के तिलका मांझी आंदोलन से हुई थी, जो उसी क्षेत्र में सौ वर्ष पूर्व लड़ा गया था।

इतिहासकारों द्वारा इन आदिवासी लड़ाइयों को जबरन ढँक दिया गया, जिसकी अनुगूँज इन बाल कविताओं में कवि ने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है –

> “छोटे-छोटे जिरहुल के फूल

अपने अस्तित्व पर मंडराता ख़तरा देख

पहाड़ की चोटी से पुकारते हैं वे –

हूल… हूल…”

(जिरहुल कविता से, पृष्ठ 15)

इन सभी कविताओं में सबसे गहन कविता ‘सोनरखी’ कही जा सकती है। अमलतास को कुरुख़ भाषा में सोनरखी कहा जाता है। कवि कहती हैं –

> “पहले सोना कोइल नदी में था

कुछ लोगों ने नदी खोद दिया

नदी ने चुपके से सारा सोना

सोनरखी को दे दिया

सोनरखी का गाछ भी जब काटा गया

तब मरने से पहले उसने सारा सोना

पहाड़ के लोगों की हँसी में छिपा दिया”

यहाँ प्रकृति बार-बार पहाड़ों के आदिवासियों पर ही विश्वास करती है, क्योंकि उसे पता है कि मुझसे प्रेम करने वाला क़ौम कौन है? कौन है जो प्रकृति को अपने जीवन का अंग मानता है, उसका संरक्षण करना जानता है, और उसका उपभोग नहीं अपितु उसका सत्कार करता है।

वह पेड़ काटने से पहले क्षमा माँगता है, ज़मीन पर पैर रखने से पहले नमन करता है। वह संचय की प्रवृत्ति से कोसों दूर है।

समग्रता में कहें तो यह 25 पन्नों की दुनिया बाल मन को ही नहीं, बल्कि हम सुधी पाठकों को भी झकझोरने के लिए पर्याप्त है। यह अपने वॉल्यूम से नहीं, अपितु अपने संजीदगी से एक इनसाइक्लोपीडिया जैसी भावभूमि को समेटे हुए है।

इसका स्वागत बाल साहित्य में प्रमुखता से हुआ है, यह निश्चय ही कहा जा सकता है।

चित्र गूगल से साभार

नीतिशा खलखो

विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग

बी.एस.के. कॉलेज, मैथन, झारखंड